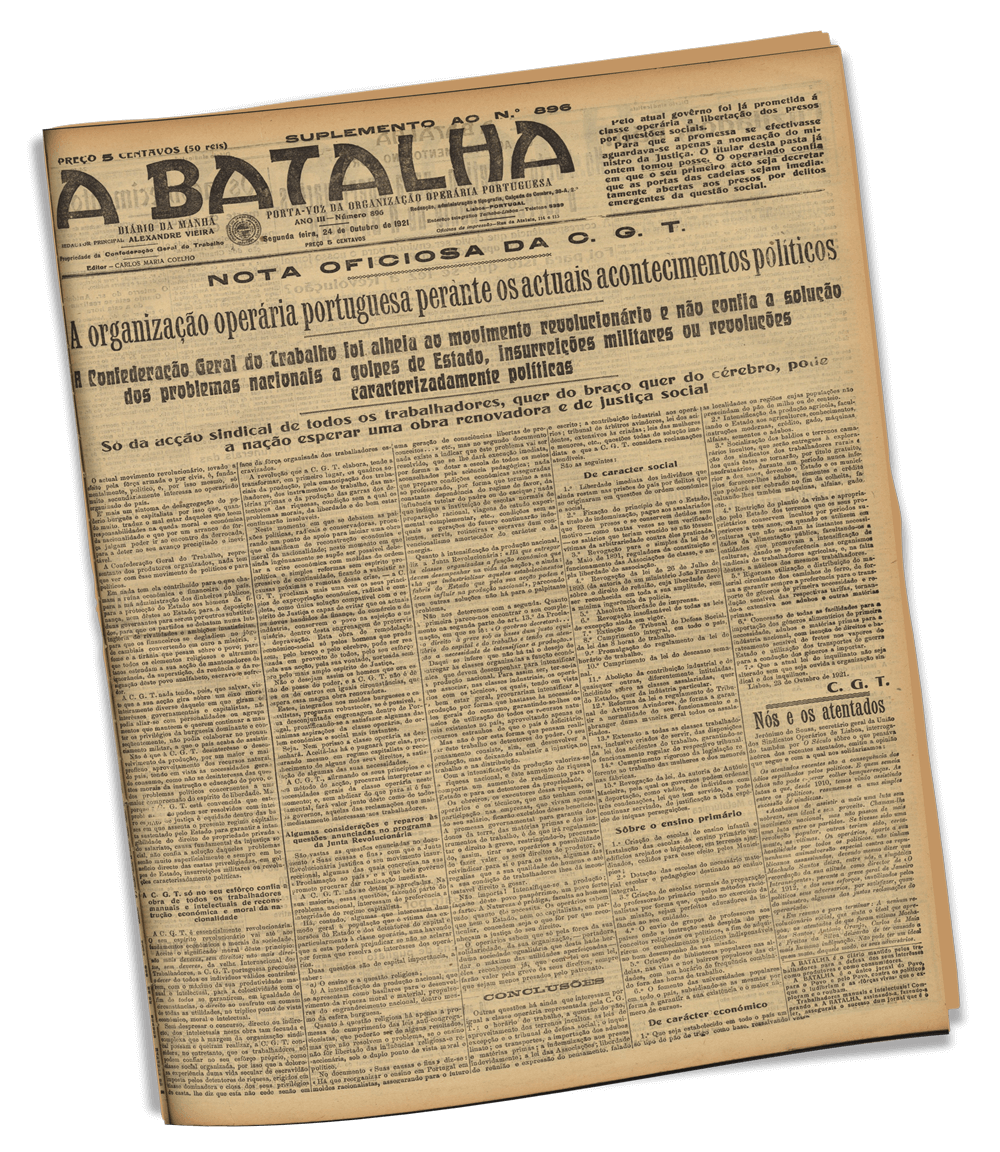

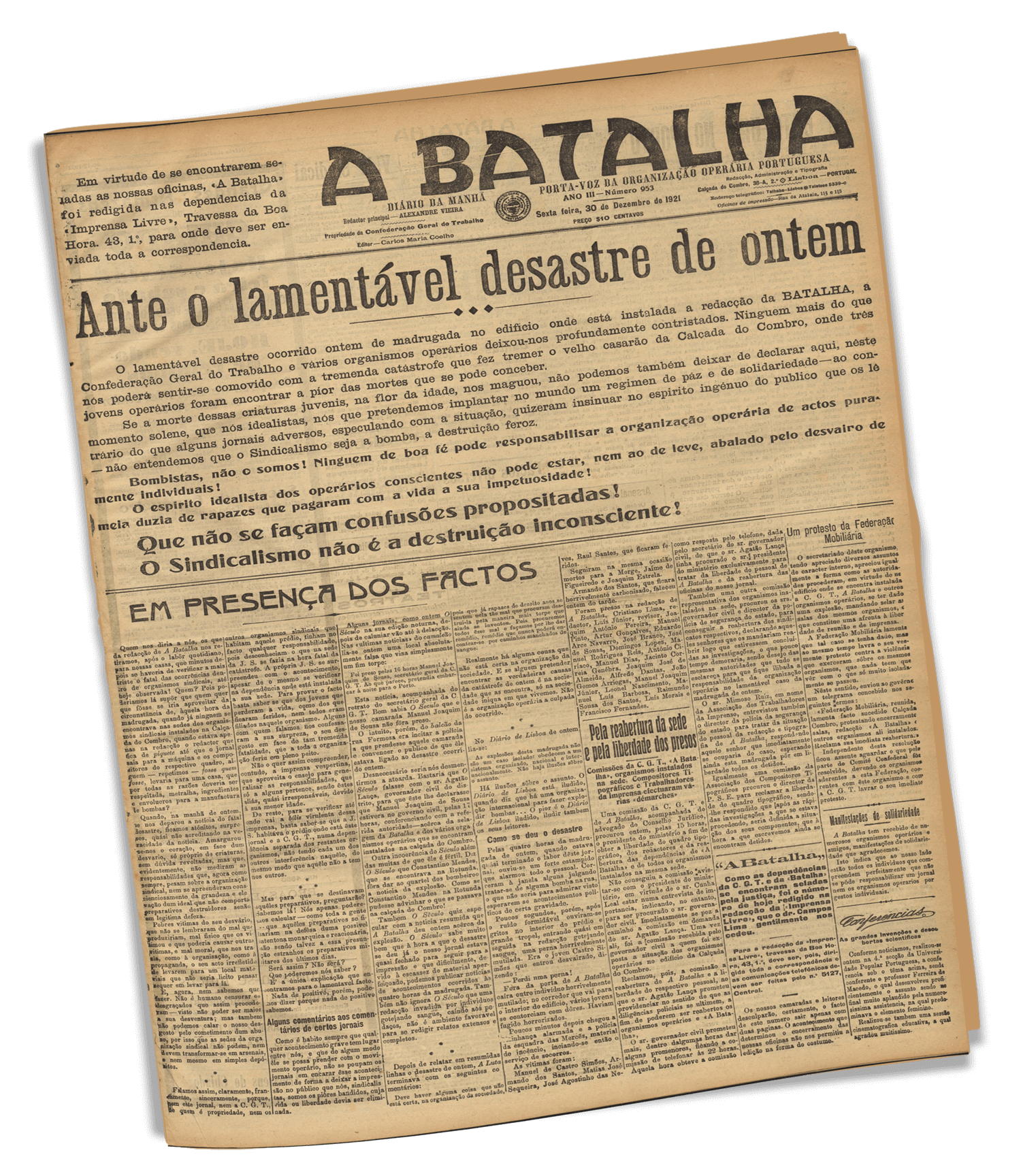

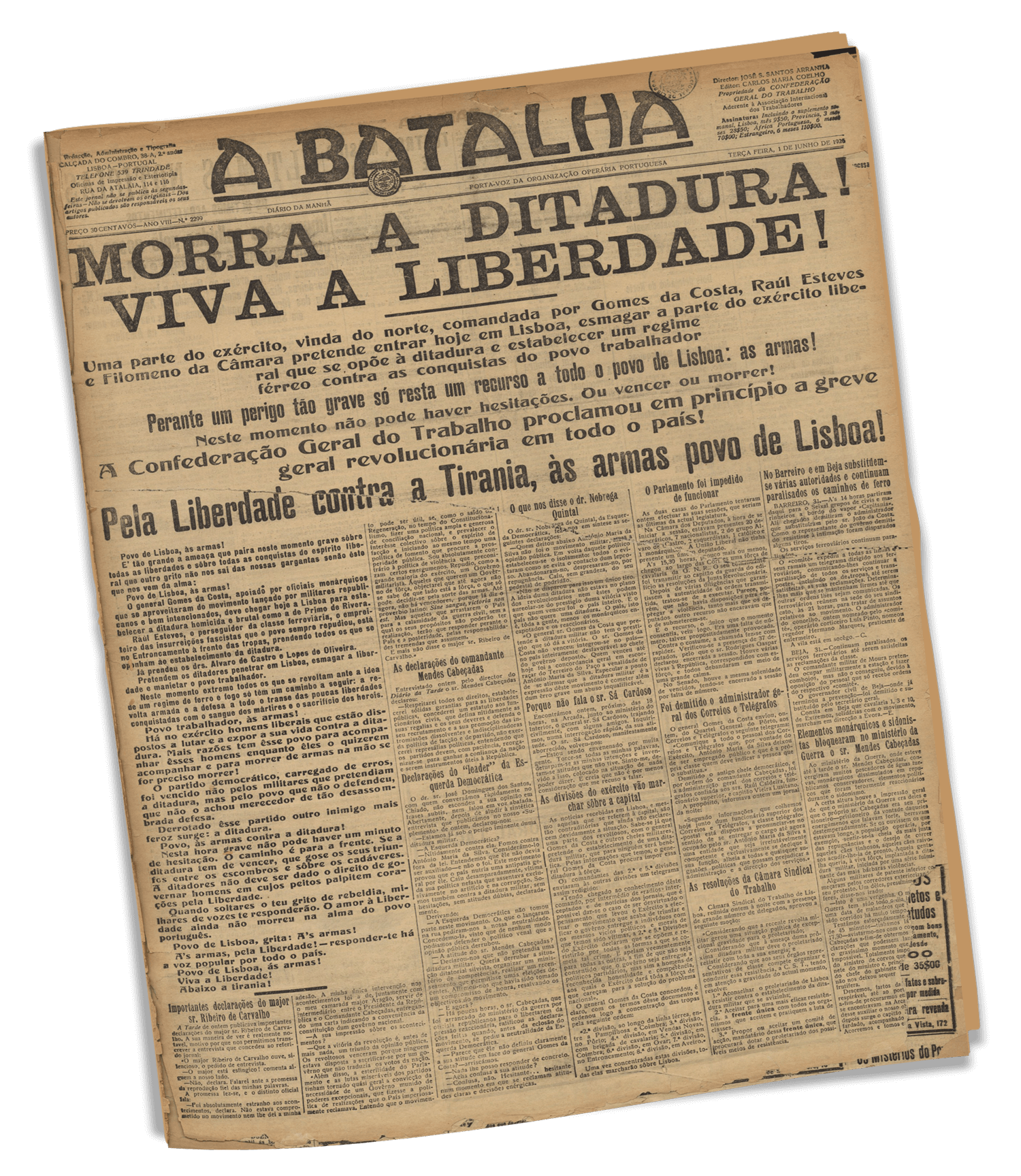

Emídio Santana ou como pôr de pé um jornal (1974-1988)

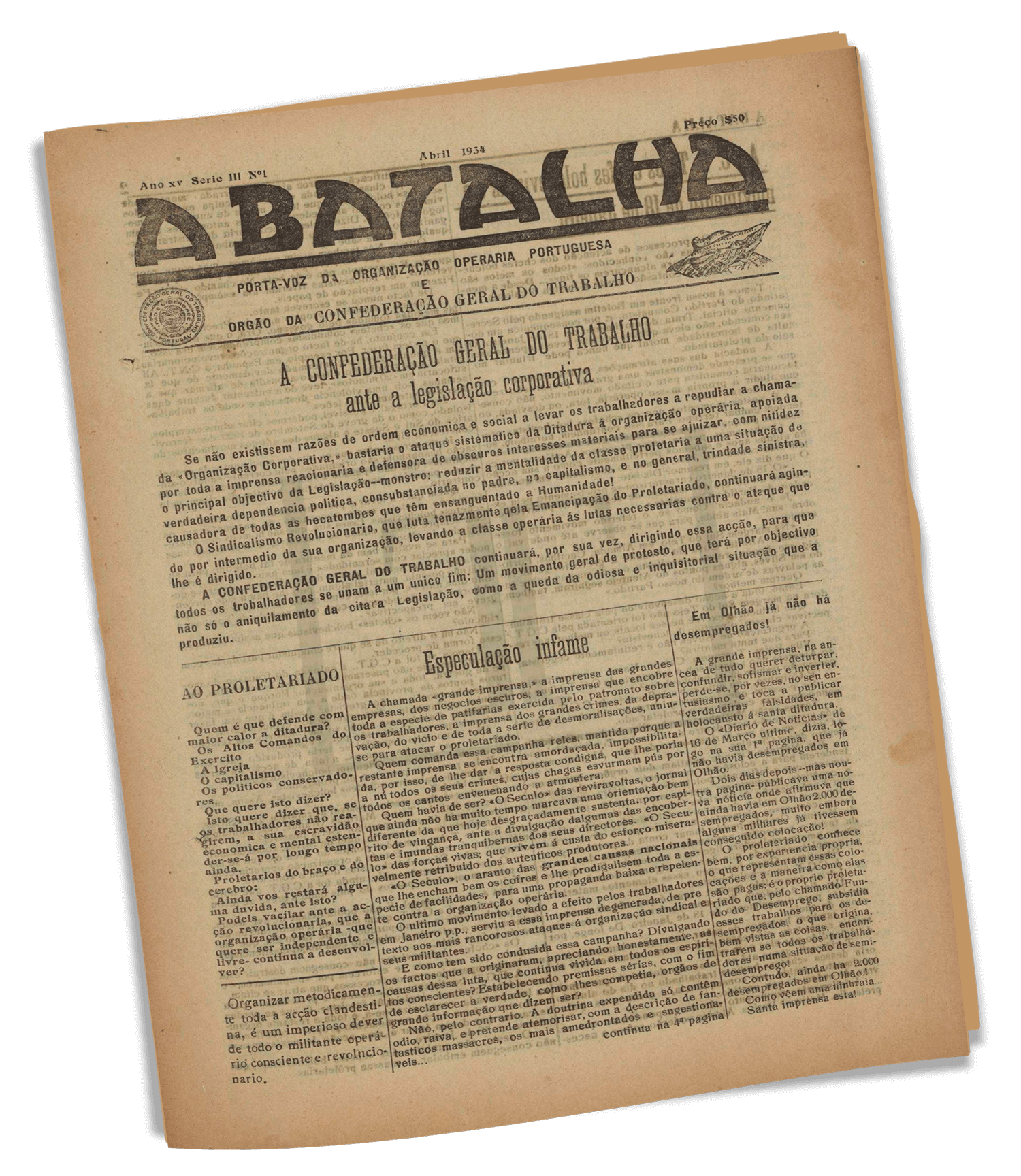

A 21 de Setembro de 1974, A Batalha era reposta em circulação. Um dos principais envolvidos no precário projecto de manter vivo o jornal durante a longa noite fascista foi Emídio Santana, que tinha a curiosidade de ter sido um jovem crítico da orientação de A Batalha nos últimos anos de publicação do diário. Não mais de uma década depois, a situação política alterou-se de tal forma que Santana chamou a si a responsabilidade de aguentar penosamente o que ainda sobrara da tradição anarco-sindicalista e carregou-a até 1974, reerguendo o jornal numa legalidade que, não o esqueçamos, lhe é apenas instrumentalmente útil.

O primeiro número é consequência de uma inflacionada esperança de Santana na memória colectiva portuguesa sobre o movimento anarquista. Decidiu-se mandar imprimir 30.000 exemplares da edição, mas não se terão vendido mais de 3.000. Ao contrário do que esperava Santana, a lembrança da tradição anarco-sindicalista tinha, em larga medida, desaparecido, não restando mais do que algumas bolsas esporádicas de velhos militantes, que procuravam agora dialogar com jovens curiosos que visitavam ocasionalmente a sede do jornal na Rua Angelina Vidal. Na primeira fase da VI série, A Batalha apresentava-se como um jornal transgeracional, com um núcleo duro formado pelos mais experimentados Santana, Lígia de Oliveira e Moisés da Silva Ramos e os jovens Carlos Fontes e Júlio Palma. Mas o jornal dependia, igualmente, do contributo oferecido pelos distribuidores do jornal, de todas as gerações: do tarrafalista Aquino, de Artur Modesto e José Francisco, até aos mais jovens, como era o caso de Jorge Dias de Andrade em Coimbra, Carlos Reis na Margem Sul ou André Melo Bandeira no Porto. Mas a própria história do jornal no período pós-revolucionário foi marcada por várias flutuações na composição da equipa redactorial, na orientação dos artigos publicados e na relação estratégica que A Batalha manteve com as organizações do amplo espaço libertário.

Entre 1974 e 1975 as páginas do jornal eram preenchidas por artigos que pugnavam por um sindicalismo independente e autónomo, pelas lutas operárias locais e pelo associativismo das comissões de trabalhadores, face à captura do mundo do trabalho pela intersindical. Ler A Batalha do período revolucionário é encontrar um levantamento minucioso das lutas dos trabalhadores nas empresas, de greves, saneamentos, ocupações e despedimentos que, um pouco por todo o país, revelavam que o conflito entre capital e trabalho não era uma reminiscência de um outro tempo. A vinculação excessivamente obreirista do jornal – que levou a que o Grupo Libertário de Almada decidisse lançar, no início de 1975, o jornal Voz Anarquista, com propósitos mais estritamente ideológicos e especificamente anarquistas – revelava-se nas próprias relações de afinidade que A Batalha estabelecia internacionalmente, aproximando-se da francesa Alliance Syndicaliste e da sueca Sveriges Arbetares Centralorganisation, organização sindical com a qual mantém, ainda hoje, uma longa relação de amizade.

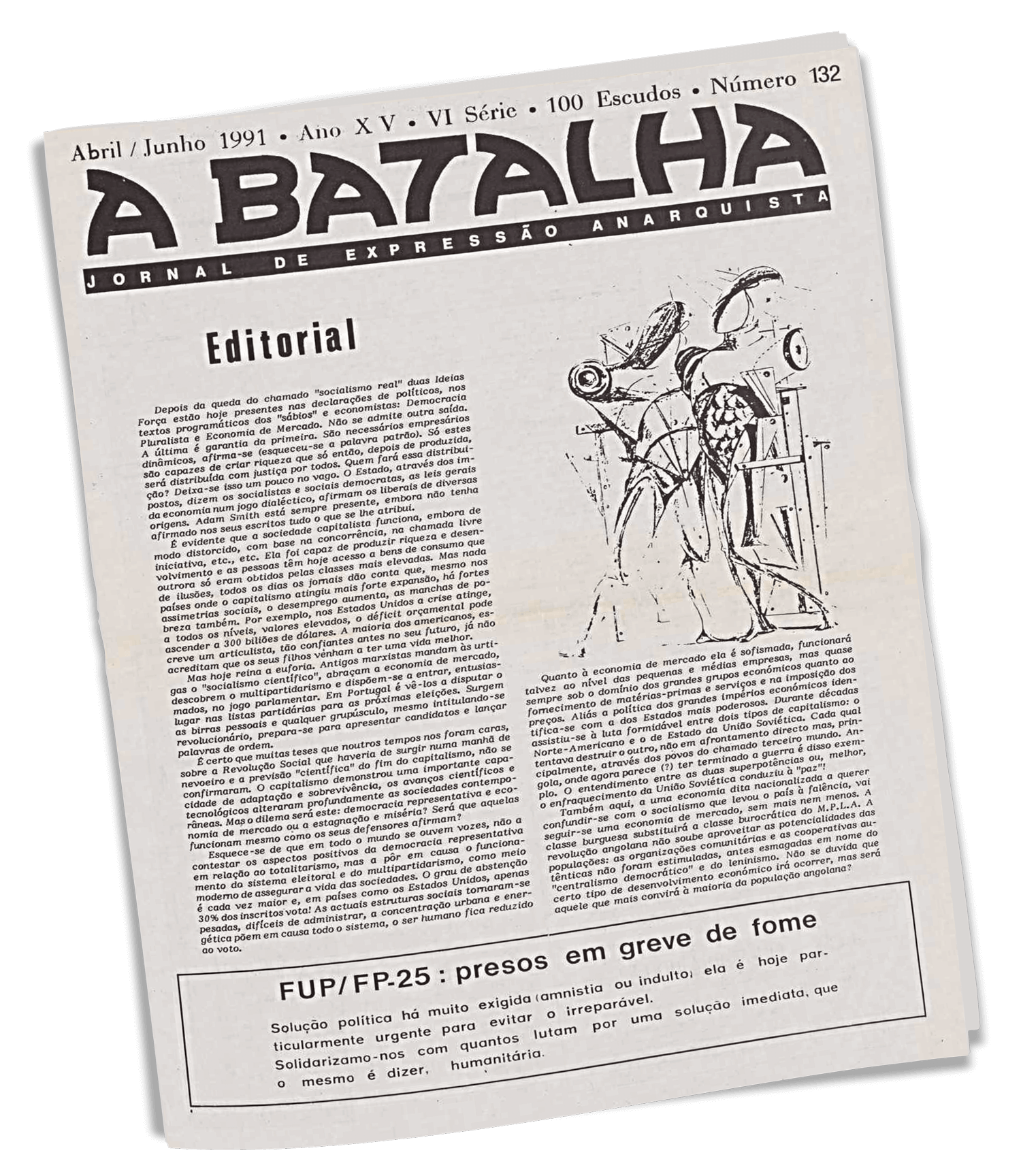

Em 1976, a sede de A Batalha mudou da Rua Angela Vidal para a Avenida Álvares Cabral, mas não se tratou da última transformação relevante a assinalar. Nesse mesmo ano, a própria orientação dos artigos do jornal reconfigurou-se: os textos dedicados ao mundo do trabalho e ao associativismo laboral diminuiram e esta transformação serviu de premonição à profunda alteração discursiva do jornal a partir do início da década de 1980. A entrada de Carlos Reis e Carlos António Nuno em A Batalha representava o rejuvenescimento da equipa de colaboradores e redactores, tal como o da sua apresentação gráfica e temática. O jornal começava a alargar o seu escopo, com a publicação de textos contra o nuclear, sobre ecologismo, antimilitarismo, feminismo, drogas, sexualidade, abolicionismo prisional, o que reflectia o novo dinamismo que os mais jovens procuravam imprimir em A Batalha. Os mais experienciados começaram a afastar-se, com particular destaque para Moisés da Silva Ramos, que abandonou a redacção. Santana mantinha-se, mas a sua intervenção era menos interventiva quanto ao conteúdo substantivo de A Batalha: o que o preocupava, verdadeiramente, era a sobrevivência do jornal após o décimo ano da sua reactivação, fosse pela ameaça dada pela instabilidade da sua sede (que em 1981 mudou novamente, desta feita para a Avenida D. Carlos), fosse pelas alterações constante na composição da redacção e a irregularidade com que o jornal saía para os escaparates.

Durante toda a década de 1980, a actividade de A Batalha ficara inegavelmente marcada pelo ecletismo das colaborações que começava a publicar: António Cândido Franco, José Carlos Costa Marques e Afonso Cautela contribuíam com textos sobre ecologismo, António José Forte oferecia a sua colaboração com as suas famosas «Teses Sobre a Visita do Papa», Madalena B. escreveu sobre o aborto ou a contracepção a partir de uma perspectiva feminista, Júlio Palma iniciou as suas célebres invectivas contra o sovietismo. Mas a década ficou também marcada pelo nascimento de uma polémica mais ou menos silenciosa no espaço libertário português, a propósito da organização das comemorações de «Um Século de Anarquismo em Portugal», animadas pela revista A Ideia. M. Sousa alertaria em A Batalha contra «a ilusão democratista de alguns anarquistas» e deu o tiro de partida para uma controvérsia entre anarquistas. A Batalha ressentiu-se, com a diminuição das contribuições externas e com o abandono de alguns redactores, que possivelmente não se queriam rever no apoio prestado pelo jornal à comissão organizadora. Na verdade, durante meio ano de 1987, o jornal não se publicou, só regressando aos escaparates no início de 1988, com um comité redactorial formado apenas por Lígia de Oliveira, Francisco Trindade e Emídio Santana, que se manteve como director até à sua morte em Outubro.